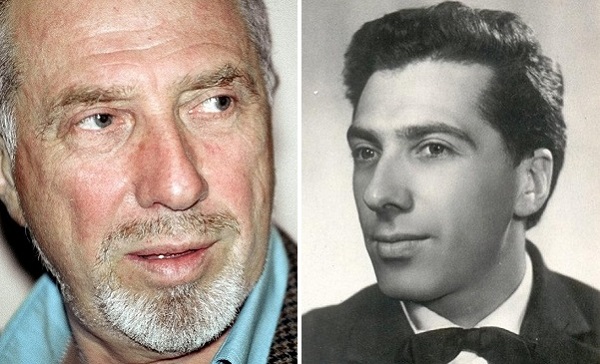

Это интервью было взято четверть века назад у Сергея Юрского в его крохотной гримерке в Театре им. Моссовета. Он был давно знаменит, но очень прост и при этом невероятно глубок, являя собой тип актера-интеллектуала. Пусть та беседа станет данью памяти великому Актеру и Человеку…

— Сергей Юрьевич, ваша внешность у многих не оставляет никаких сомнений в происхождении.

— Боюсь вас разочаровать, поскольку я рос в русской семье. И я на самом деле не Юрский, а Жихарев — это фамилия моего отца. Фамилию эту он скрывал от меня, потому что за неё пострадал, так как был из священнического сана. Мать моя — еврейка по фамилии Романова. Вырос я в абсолютно русской среде, русской культуре, надеюсь, хорошего качества. А русская культура хорошего качества для меня всегда включает еврейскую проблему, проблему антисемитизма в России, проблему этих двух религий вообще — отцовской и сыновней, их преемственности, их противостояния, их жестокого, я бы сказал, эдипового комплекса по отношению друг к другу. Проблемы эти крайне волновали моего отца, как человека из священнической семьи, хотя сам он был неверующим. В конце 1920-х он создал театр, где они с мамой и познакомились. Темой одного из его спектаклей была проблема антисемитизма.

— Насколько я знаю, проблема эта в не меньшей степени волнует и вас?

— Безусловно. Чувство еврейства, своей половинчатости я испытывал на протяжении всей жизни, и только сейчас осмеливаюсь об этом говорить. Я никогда не болтал на эти темы, я от них страдал, ощущая все это лично, в связи с моей внешностью. Кстати, похож я совсем не на маму, а именно на отца.

Лет восемь назад я поехал искать следы семьи. Дома, их имения — ничего не нашлось. Но нашлись старухи, узнавшие меня. Было очень страшно, когда женщина подняла глаза от книги, которую читала с увеличительным стеклом, и крикнула страшным голосом: «Юра!» Это еще одно доказательство, что я похож на отца. Потом, разговаривая с этой женщиной, я услышал от неё: «Вы знаете, что меня мучает — я похожа на еврейку». Видимо, край такой... Рассказываю это не для добавления случаев, а опять же для понимания той самой проблемы — почему быть похожим на еврея — это плохо. Что нужно в себе преодолеть, чтобы это перестало быть твоей проблемой, твоим комплексом? Стать евреем и отречься от всего остального? Или отречься от еврейства, что тоже делало немало людей, и стать таким вполне благородным, но несколько акцентированным антисемитом? Как избавиться от этого? Думаю, что избавиться от этого нельзя. Это мистическая проблема. Уже позднее, читая Розанова, видя его истерическое отношение и к иудаизму, и к Ветхому Завету, и к евреям, и к России, и к Евангелию, я понимал, что все это не случайно. Читая Достоевского, я ощущал это. Я писал об этом — моя повесть «Чернов», по которой я снял фильм, отчасти выражает мои ощущения на эту тему.

— Вы для многих олицетворяете тип русско-еврейского интеллигента. Как в вас сочетаются эти два начала?

— Во мне, несомненно, больше русского. Но я слишком долго, как уже сказал, лично страдал от проявлений антисемитизма, чтобы отрекаться от всего, что с этим связано. Насколько слово «интеллигент» в России связано со словом «еврей»? А оно связано. Независимо от национальности. Связано опять-таки каким-то мистическим образом. Почти все диссиденты в глазах властей были либо евреями, либо еврееватыми. Когда во многих русских великих людях обнаруживались какие-то еврейские корни, один из корней, одна часть одного корня — это всегда носило сенсационный характер, тогда как обнаружение любых других корней — татарских, арабских, африканских, кавказских — не производило такого впечатления. Это почему-то имеет катастрофически принципиальное значение. И здесь опять всплывает чудовище антисемитизма — причем не в виде стороннего монстра, а распыленным в душах всех, населяющих эту гигантскую территорию, а может, планету.

— Два таких разных образа, как Остап Бендер и беззащитный интеллигент в картине «Место встречи изменить нельзя». Находите что-то общее для себя и в том, и в другом?

— Несомненно. Но Груздев — это жизненный образ. Я легко представляю себе такого человека. Я, может быть, несколько утрировал его страхи, его интеллигентность, но мне это было важно.

— Как русский актер, что думаете о еврейском влиянии на русскую культуру?

— Еврейскую культуру я знаю понаслышке. С очень давних лет моим ближайшим другом был и остаётся Симон Маркиш. Его отец — знаменитый Перец Маркиш, но сам Симон языка не знал, он знал одно — трагедию отца, трагедию Еврейского антифашистского комитета, гонения, ссылку — вот тогда мы с ним и познакомились — после ссылки. Симон постепенно входил в осознание культуры, которую он называл своей. Сейчас он — один из выдающихся знатоков русско-еврейской культуры, живет в Швейцарии — профессор Женевского университета. Но преподавая там русскую стилистику, русскую литературу, он параллельно читает курсы по русско-еврейской литературе и, думаю, является крупнейшим специалистом в этом вопросе.

Поскольку он мой ближайший друг, то эти проблемы всегда занимали нас в разговорах. Его замечательная книга о романе Гроссмана, его статьи об Эренбурге, о Бабеле — все это мне известно. Но именно под влиянием Маркиша я могу сказать, что все эти люди, конечно, не представители еврейской культуры — ни Бабель, ни Эренбург, ни Гроссман, ни Мандельштам. Это русские писатели еврейской национальности. Я уже не говорю о Пастернаке, которого обожаю. Это все — культура нашей интеллигенции, в которую вклад евреев невероятен. Да она пронизана этим, но пусть это будет восьмым вопросом, двадцать пятым пунктом, но не пятым, и уж никак не первым.

— А с еврейской культурой в собственном смысле этого слова приходилось сталкиваться?

— Это произошло недавно — в 1991 году в Париже, где мне предложили поработать в театре «Бобиньи» и играть в пьесе Ан-ского «Дибук». И хотя «Дибук» имеет два оригинала — на идише и на русском — мы играли по-французски, и я был единственным представителем русской культуры в пьесе, которая пришла отсюда. Я играл чудотворного раввина Азриэля. Ставил спектакль Моше Лейзер вместе со своим другом Патрисом Корьи. Моше был переводчиком пьесы с иврита на французский — его родной язык.

Тогда и произошло мое первое прикосновение к молитвам на иврите, а начало спектакля шло на иврите, хотя Моше мне постоянно говорил: «Ты по-русски, по-русски говори».

Я все не понимал, почему для него это так важно. Потом у нас был серьезный разговор. Моше родился в Бельгии, он франкофон, но по отцу — из Польши. Он музыкант, очень крупный музыкант, постановщик многих опер. Он полагает, что еврейство — это то, что исчезло. Израиль — это другая страна, очень интересная, он много там работал. Еврейство — это то, чего он никогда не видел. Это там — в России, в Польше. Там мелодия, там песня. И русский язык ему нравится, хотя он ничего не понимает. Вот эти репетиции и пятьдесят спектаклей, которые мы сыграли в Париже и Брюсселе, были для меня прикосновением к этой очень далекой чужой культуре. Я чувствовал барьеры внутри себя, говорю с вами совершенно откровенно, барьеры, через которые мне было очень трудно перешагивать. У меня возникали конфликты с коллегами, для которых этих барьеров нет, поскольку они западные люди — кто-то еврей, кто-то нет, но они перешагивали через это с легкостью. А я — нет. А мы — нет.

— А потом вы были в Израиле. Это для вас просто заграница или нечто большее?

— А потом я был в Израиле на гастролях. Когда я, наконец, первый раз в жизни оказался в синагоге — это была синагога у Стены Плача, — мне предложили надеть кипу. По спектаклю мне было уже все это знакомо, но кипы у меня не было, а была кепка. И я стоял и видел те самые поклоны, так трудно дававшиеся мне во время спектакля. Теперь я видел это в натуре, я видел людей в коротких штанах и белых чулках — в том самом костюме, в котором играл, к которому так трудно привыкал. А они стояли здесь рядом, и один все поглядывал на меня — хасид, судя по внешности. Я поглядывал на него, а он на меня, несколько раз мы встретились взглядами и, наконец, он, наклонившись ко мне, спросил: «Давно эмигрировали, Сергей Юрьевич?» «Я не эмигрировал, я на концерте», — ответил я. «Я вас по кепке узнал, — сказал хасид. — Она, как у Маргулиса во «Время, вперёд!», а вообще я вас знаю, потому что я в массовке снимался в «Золотом теленке» в Одессе».

Мы вышли. Моя жена присоединилась к нам. Он сказал: «Я вам сейчас покажу некоторые закоулки Иерусалима, зайдем ко мне домой, выпьем водки». И, конечно же, по дороге задал тот самый вопрос, с которого вы начали: «Но вы же еврей?»

Что для меня Израиль? Там много идейных людей. Это редкость. В других странах я с этим не сталкивался. Бывают люди интересные, но люди идеи… И потом — Иерусалим. Несравненное и незабываемое впечатление от приближения к этому городу. Я возвращался в Иерусалим в разное время суток — и утром, и днем, и вечером, и ночью. Каждый раз это было непередаваемо, ни на что не похоже…

— Какое имя в еврейской культуре вам хотелось бы выделить?

— Скажу о личности, которую считаю одной из главных фигур уходящего века. Это Жаботинский. Владимир Жаботинский, несомненно — великий писатель. Одно из потрясений моей жизни — роман «Пятеро». Это потрясающий русский язык, использующий и тот одесский говор, которым пользуется Бабель, но Жаботинский умеет отойти от этого акцента и перейти в хрустальный петербургский русский язык, рассказывая о том, что его волновало. Трагически необыкновенно. А стихи Жаботинского, которые сейчас мало знают... Писал он на восьми языках, но русский был все-таки его первым языком, хотя он выбрал свое еврейство и сказал: «Я — еврейский писатель».

— Многих друзей потеряли с началом последней эмиграционной волны?

— Друзей у меня всегда было немного. С одним из близких — Симоном Маркишем — нам удалось не потерять друг друга. Из моих дорогих, очень близких друзей я назову немногих. Это Михаил Данилов — артист БДТ. Сейчас он тяжело болен, лечится в США. Мы очень многим связаны. Мой друг — Олег Басилашвили, с которым мы видимся очень нечасто. Жизнь разводит, и Москва-разлучница. Но все-таки наше с ним сидение в одной гримерной в течение многих лет — самых главных лет становления в театре — соединило нас навсегда. И мой друг Михаил Агранович — кинооператор, более всего прославившийся фильмом «Покаяние». Я снимался в нескольких его фильмах, а потом, когда стал режиссером и делал фильм «Чернов», снова работал с Аграновичем. Вот этих четырех людей я назову как самых близких.

— Если можно, одно из ваших любимых стихотворений.

Настоящее будет потом. Вот пройдёт

этот суетный, мелочный, маятный год,

и мы выйдем на волю из мучившей клети.

Вот окончится только тысячелетье…

Ну, потерпим, потрудимся,

близко уже…

В нашей несуществующей, сонной душе

Всё заснувшее всхлипнет и с криком проснётся.

Вот окончится жизнь… И тогда уж начнётся*.

*Лишь позже я узнал, что это стихотворение самого Сергея Юрьевича, написанное им в 1977 году…

Беседовал Михаил Гольд, Москва, 1994